薬膳と聞いて思い浮かべるのは「難しそう」「手間がかかる」「身近なものではない」などのイメージを持っていると思いますが、薬膳はそんなに難しいのでしょうか。

薬膳には基本となる考え方があり、それを元にして「食事で健康になるため」の食養生で、基本的な考え方を理解することで、誰でも気軽に始めることができます。

普段から使っている身近な食材でも薬膳を楽しむことができますので、心と体の安定・健康のために、ぜひ薬膳を始めてみてください。

薬膳の基本となる五行などについてもお話ししますので、参考にしてください。

薬膳とは?基本の考え方を知って食事に「健康」を取り入れよう

薬膳の「膳」は食事の意味で、季節や体調に合わせた食材や生薬を、組み合わせた料理のことをいいます。

薬膳の基本には「薬食同源」というものがあり、「全ての食べ物には薬効がある」という考え方をします。

これは、逆を言うと「誤った食事は体に悪い」ということも意味しており、食事は健康な体作りのためにとても重要な役割を担っているということになります。

ここでは「薬膳とは何か」を簡単にお話しします。

薬膳の「難しそう」「手間がかかる」といったイメージがきっと変わると思います。

薬膳とは① スーパーで購入できる食材だけでOK!

薬膳は「家で作るもの」ではなく「外で食べるもの」と思われがちですが、思っているよりも手軽に作ることができます。

薬膳は生薬を使っているメニューが多いですが、必ずしも生薬を使わなくてはいけないという訳ではなく、普段から使っている、スーパーで購入できる身近な食材だけで作ることもできます。

薬膳とは② 食材の組み合わせで様々な効果が期待できる

薬膳を作る上で、食材の組み合わせはとても重要なポイントになります。

相性の悪い食材を組み合わせると、効果が半減したり、体に悪い影響を与えたりすることがあるので、組み合わせを考えながらメニューを考えます。

薬膳とは③ 旬の食材が体に良い効果をもたらす

食材が育つ季節や土地の環境は、私たち人間の健康とも深い関わりがあります。

季節を感じて芽を出し、成熟していく「旬」の食材は、季節ごとに変化する私たちの体調を調えてくれる働きがあります。

薬膳には、旬の食材を上手に取り入れることで体の不調を未然に防ぎ、体質を改善するという目的があるのです。

薬膳とは④ 一物全体

薬膳では、1つのものを全体として考えます。

例えば、ミカンは身を食べることはもちろんですが、皮は乾燥させて「陳皮」として用います。

ミカンの白い筋には「ヘスペリジン」が豊富に含まれており、強い抗酸化作用があることが分かっています。

食材にはすべてに栄養があり、捨てるところがないと考えるのが薬膳の基本的な考えです。

薬膳とは⑤ 身の回りの食薬を効果的に取り入れよう

薬膳には生薬を用いることがありますが、難しく考える必要はありません。

私たちの身の回りには「食薬」といって多くの生薬が存在しています。

柿やドクダミ、ヨモギも食薬の1つで、柿には熱を冷ます効果があり、肺の症状に効果があるといわれています。

このように、薬膳は特別なものではなく、私たちの身近に存在しているものです。

食事は毎日のことなので、普段の食事に薬膳の考え方をプラスしてみるのはいかがでしょうか。

薬膳の知恵を取り入れれば、おいしい食事で健康を手に入れることができます。

【薬膳の基本①】 「陰陽」の考え方と「薬膳」の関係について

薬膳の基本的な考え方の1つに「陰陽」があります。

陰陽とは古代中国で生まれた自然哲学の思想で、自然や人間の生活を構成するもの全てについて説明しています。

陰陽では、積極的なものを「陽」、消極的なものを「陰」というように、全てのものをその性質で分けることができます。

例を挙げると、男・奇数・春・天は「陽」に、女・偶数・秋・地は「陰」に分けられます。

では、この陰陽は薬膳とどのような関わりがあるのでしょうか。

ここでは、陰陽と薬膳の関係についてわかりやすくお話ししていこうと思います。

食べ物も陰陽で分けて考える

体調に合わせた食材選びをする際に大切なのが、食材の陰陽です。

全ての食べ物は陰と陽に分けることができ、陰は「暗い」「冷たい」「湿る」「重い」、陽は「明るい」「暖かい」「乾燥」「軽い」となり、細胞や血管をゆるめたり、体を冷やす作用のあるものは「陰」、細胞や血管を締めたり、体を温める作用のあるものが「陽」となります。

「陰」の食材

暑い夏は、体を冷やす食材や、汗と一緒に流出したカリウムを補うことのできる食材を摂ることが重要です。

体を冷やす作用、カリウムを多く含むもの、夏や暑い地方で採れるものの多くは「陰」の食材になり、夏の不調を緩和してくれる働きがあります。

- 果物(バナナ・パイナップル・すいか)

- 夏野菜(ナス・トマト・ピーマン)

- 乳製品(牛乳・ヨーグルト)

- コーヒー

- 砂糖

- はちみつ

<見極め方>

青っぽいもの・短期間で上に育つもの

「陽」の食材

陽の食材は、陰の食材とは逆に、冬や寒い地方で採れるものが多く、体を温めるものやナトリウムを多く含んでいるものが多くなります。

冬の寒い時期は、体を温める陽の食材を摂ることで冷えから体を守ることができますが、塩分の摂りすぎには気をつけましょう。

- 根菜類(ゴボウ・大根・人参)

- 肉(牛・豚・鶏・羊)

- 魚(イワシなどの近海の小魚)

- 卵

- 塩

- 梅干し

<見極め方>

赤っぽいもの、下に向かってゆっくりと育つもの

このように薬膳と陰陽には深い関わりがあり、陰陽の考え方を取り入れることで、体に合わせた健康的な食事を作ることができます。

また、上記でお話ししたように、旬の食材を取り入れることも薬膳のポイントになります。

【薬膳の基本②】陰陽を元にした「五性」の考え方

食材には、体を温めたり冷やしたりする性質があり、これらは5つのグループ(性質)に分けることができます。

陰陽の考え方に似ていますが、これを「五性」といい、性質ごとに細かく分けています。

ここでは「五性」についてわかりやすく解説しますので、陰陽を元に、五性の考え方も薬膳に生かしましょう。

- その① 熱性

熱性の食材は、体を温める効果が高い食材です。

発汗を促したり新陳代謝を高めたりするものが多く、温性のものよりも作用が強くなります。

興奮作用もあるため、摂りすぎには注意が必要です。

唐辛子/干した生姜/生のニンニク/山椒/胡椒など、

冬に取り入れることが良いとされている食材です。

- その② 温性

温性の食材は体を温める効果のある食材ですが、熱性の食材に比べると温める力が弱い食材になります。

体を温める効果のある食材は、冬や寒い地方で採れるものが多く、冷え性に効くとされ、疲れを取る作用があるとされています。

ミカン/かぼちゃ/玉ねぎ/ニラ/もち米/鮭/コーヒー/酢など、

秋~春に取り入れると良いとされている食材です。

- その③ 涼性

熱い時期に体の熱をとったり、水分を補って口の渇きを癒したりするものが、涼性の食材になります。

利水の作用もあるので、不要な水分を体外へ排出し、代謝のバランスを整える働きも期待できます。

ナス/きゅうり/水菜/蕎麦/納豆/豆腐/マグロ/豚肉など、

春~秋に取り入れると良いとされている食材です。

- その④ 寒性

寒性は涼性よりも体を冷やす作用が強く、体の熱を冷まし、熱毒(発赤・腫脹・化膿・高熱など)を解く効果や、消炎の効果があります。

バナナ/スイカ/トマト/ゴーヤ/カニ/アサリ/昆布/海苔など、

夏に取り入れると良いとされている食材です。

- その⑤ 平性

食材の中で1番多いのが性質の食材で、体を温めたり冷やしたりする作用がなく、偏りがとても少ない食材です。

病中病後や小さい子供の食事に向いていると考えられていて、離乳食に使われている食材が多いのが特徴です。

キャベツ/ブロッコリー/うるち米/卵/鶏肉/タラ/りんご/牛乳など、

1年中食べる機会の多い食材ですが、季節で言うと、春と秋に対応している食材です。

日常的に食べている食材は平性のものが多いですが、食べる人の体調を考えたり、旬の食材を取り入れたりしながら献立を考えましょう。

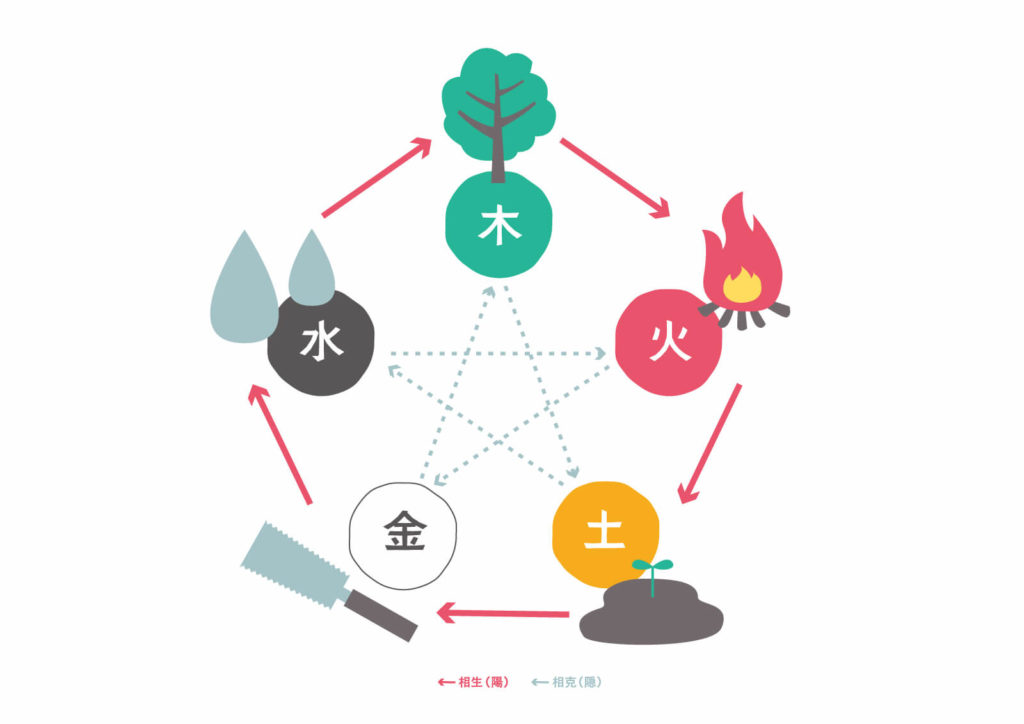

「五行」の意味や性質についてわかりやすく解説

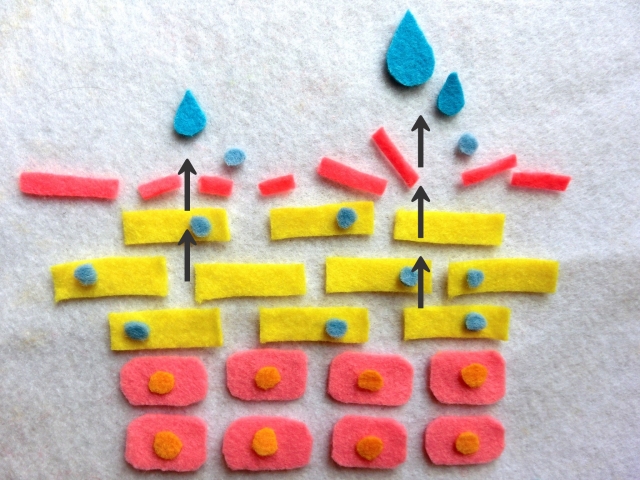

五行とは「木・火・土・金・水」の5つの物質を指しており、自然界と人体のすべてをこの5つの分類に分けることができるとしています。

木(もく)の性質

外に向かうもの/成長/進展/柔軟

※「木」に似た性質のものが「木」に属します。

火(か)の性質

温熱/上昇

土(ど)の性質

種をまく/収穫/養う/育む

※農産物と関連し万物を生じさせるという意味があります。

金(ごん)の性質

変革/収斂

水(すい)の性質

潤す/冷たい/下に流れる

これらの5つの要素は、互いが一方を助けたり、あるいは一方を邪魔したりすることがあり、助ける関係を「相生(生じる)」、邪魔するものを「相剋(剋する)」といいます。

<相生について>

木→火→土→金→水

「木」の働きを助けたいときは「火」の食材を薬膳に取り入れ、「火」の働きを助けたいときは「土」の食材を取り入れる…というように、体の調子に合わせましょう。

<相剋について>

木→土→水→火→金

一方がもう一方を邪魔するというとマイナスなイメージがあると思いますが、そうではありません。

「土」の働きが過剰なときは「木」を取り入れ、「水」の働きが過剰なときは「土」を取り入れる…というように、相剋の関係も上手に活用しましょう。

五行と五味や食材については、下の項目でもう少し詳しくお話しますので、ぜひ参考にしてみてください。

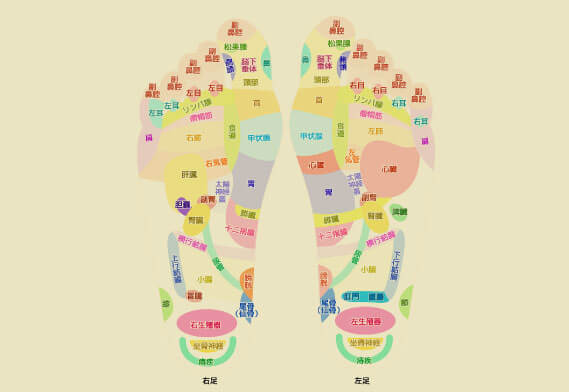

五行の考え方を薬膳に生かす。五味と五臓について

五味とは、「酸・苦・甘・辛・鹹」の5つの味を指し、五臓は「肝・心・脾・肺・腎」の5つの臓器を指します。

五味は五臓を補う働きがあり、体のある部分が疲れていると、五味のどれかの味を欲するようになります。

しかし、過剰に摂取すると逆に臓器を弱らせることもありますので、適度な量を心がける必要があります。

五味と五臓には以下のような関係がありますので、覚えておくと役に立ちます。

【酸(木)】…(作用)下痢や汗、咳を止める

(五臓)「肝」の働きを促進し、消化を助ける

(五時)春

(五志)怒、イライラ

(食材)豚肉、レモン、トマト、イチゴ、ミカン、梅、酢 など

【苦(火)】…(作用)余分な熱や水分を逃がす、心身をリラックスさせる

(五臓)「心」の働きを促進し、血液を全身に送り出す

(五時)夏

(五志)喜、興奮

(食材)魚や肉の内臓、セロリ、ゴーヤ、きゅうり、緑茶、コーヒー など

【甘(土)】…(作用)食欲増進、解毒、疲労回復効果

(五臓)「脾」の働きを促進し消化吸収を助け、不要物を排出する

(五時)梅雨

(五志)思、クヨクヨ

(食材)牛肉、卵、もち米、トウモロコシ、バナナ、黒豆、カボチャ など

【辛(金)】…(作用)発汗を促す、血のめぐりを良くする

(五臓)「肺」の働きを促進し、呼吸や全身の水分用を調整する。

(五時)秋

(五志)悲、メソメソ

(食材)シソ、生姜、ネギ、ニンニク、唐辛子、ワサビ など

【鹹(水)】…(作用)塊を柔らかくする、便秘の解消

(五臓)「腎」の働きを促進し、水分の代謝と貯蔵を行う。

(五時)冬

(五志)恐、怖がる

(食材)タコ、イカ、アサリ、味噌、塩 など

イライラしている時や落ち着かない時は、リラックス効果のあるコーヒーを飲むことで、気持ちが落ち着きます。

また、肝臓の働きが悪くなっているときは、食事を食べる前にレモンを絞ったり、味噌汁に酢を足したりすると良いです。

逆に、イライラしている時は「木」を打ち消す「金」の食材=辛味を取り入れると良いとされています。

五行・五臓・五味と五時(季節)の視点から食材を選ぼう

五行は季節にも対応しています。

中医学では、陰陽の変化に伴って季節が変わるとされており、私たち人間の体も季節や気候に応じて変化すると考えられていました。

このような考えから「五行・五臓・五味」と「五時(季節)」を照らし合わせて食材を選ぶことが、とても重要です。

上記でお話した「相生」「相剋」の関係もうまく取り入れて、薬膳を作る際に活用しましょう。

自分と向き合い、その時の体調や気持ちを見極めて、今の自分には何が必要なのかを考えてみましょう。

1品ものから薬膳に挑戦!簡単で美味しいレシピ

薬膳について基本の考え方や取り入れ方をお話してきましたが、ここでは誰でも簡単に作れる薬膳レシピを紹介します。

薬膳レシピ① 夏バテに!夏野菜の薬膳カレー

夏野菜には火照った体を冷ます働きがあります。

また、スパイス類は冷え体調を温めてくれます。

用意するもの

- 二人分

- 手羽中…10本

- 玉ねぎ…1個

- トマト…1個

- ズッキーニ…半分

- ニンニク…1片(チューブでも可)

- 水…400ml

- ガラムマサラなどのスパイス…適量

- ☆カレー粉…30~40g

- ☆ジャム(梅ジャムなど)…小さじ2

- ☆生姜(すりおろし)…大さじ1

- ☆ごはん…適量

①野菜は食べやすい大きさに切り、ニンニクはすりおろす。

②フライパンに玉ねぎ、トマト、ズッキーニ、ニンニク、手羽中、水、スパイスを入れて中弱火で20分ほど煮込む。

③☆を加え、さらに5分煮込む。

④器にご飯を盛り、カレーをかける。

薬膳レシピ② 消化を促して疲れをとる!サバのトマトソースパスタ

トマトは疲れをとる効果や消化を促す作用があり、パスタにピッタリな食材です。

簡単に作ることができるので、ぜひ作ってみてください。

用意するもの

- 二人分

- 玉ねぎ…1個

- 人参…2/3本

- ピーマン…1個

- オリーブオイル…大さじ2

- サバの水煮缶…1缶

- トマト缶…1缶

- 味噌…大さじ1.5

- 塩…適量

- 粉チーズ…お好みで

- ペンネ…300g

① 玉ねぎ、人参はみじん切りに、ピーマンは5ミリ角ぐらいに切る。

② フライパンにオリーブオイルを熱し、玉ねぎをしんなりするまで炒める。

③ ②にサバ缶と人参を加え、ヘラでつぶしながら混ぜる。(別鍋でペンネを茹でておく。)

④ トマト缶、水、味噌を入れ、人参がやわらかくなったら塩で味を調え、ピーマンを入れる。

⑤ ペンネと④を混ぜ、器に盛る。

薬膳は難しいものではない!食事で健康を手に入れることができる魔法の料理

今回は薬膳の基本的な考え方や五行についてお話しました。

食事は毎日3回摂るものですから、食事に気を遣うことはとても大事なことです。

五行の考え方を取り入れて、健康的な食生活を送りましょう。

- 薬膳は「五行」の考え方を元にしよう

- 薬膳は「旬」の食材を取り入れることがポイント

- まずは簡単な1品料理からチャレンジしてみよう

季節の変わり目は体調を崩しやすいですが、体調管理とともに薬膳を取り入れて、万全な体調で乗り切りましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a1599f8.e7e25494.1a1599f9.18a51522/?me_id=1203677&item_id=10892963&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F532%2F4987107622532.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F532%2F4987107622532.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a1599f8.e7e25494.1a1599f9.18a51522/?me_id=1203677&item_id=10397780&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F357%2F4901301281357.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F357%2F4901301281357.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a1599f8.e7e25494.1a1599f9.18a51522/?me_id=1203677&item_id=10006251&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F816%2F4987133013816.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F816%2F4987133013816.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a70c574.500ad4fa.1a70c575.14bf8cf1/?me_id=1322059&item_id=10018325&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyuidrug%2Fcabinet%2Fitemimages8%2F4901525008617.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyuidrug%2Fcabinet%2Fitemimages8%2F4901525008617.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a1599f8.e7e25494.1a1599f9.18a51522/?me_id=1203677&item_id=10457184&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F050%2F4987767650050.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F050%2F4987767650050.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a1599f8.e7e25494.1a1599f9.18a51522/?me_id=1203677&item_id=11188528&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F806%2F4548514153806.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F806%2F4548514153806.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a1599f8.e7e25494.1a1599f9.18a51522/?me_id=1203677&item_id=10731853&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F711%2F4901080544711.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F711%2F4901080544711.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a6ee520.f5dfcd91.1a6ee521.0c7ff870/?me_id=1307074&item_id=10007469&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasanomezame%2Fcabinet%2Fimgrc0080423385.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasanomezame%2Fcabinet%2Fimgrc0080423385.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19822ae6.9990e835.19822ae7.080258b7/?me_id=1307478&item_id=10017070&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmisawa-shop%2Fcabinet%2Fimg009%2F4987767661551.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmisawa-shop%2Fcabinet%2Fimg009%2F4987767661551.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a6ee6c4.72f829aa.1a6ee6c5.0d277ec6/?me_id=1232642&item_id=10036437&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fretailer%2Fcabinet%2Fjap%2Fjap4%2Fjap-6720-011.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fretailer%2Fcabinet%2Fjap%2Fjap4%2Fjap-6720-011.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a1599f8.e7e25494.1a1599f9.18a51522/?me_id=1203677&item_id=11161215&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F006%2F4987306290006.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsoukai%2Fcabinet%2F006%2F4987306290006.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a6ee873.bc6e5f14.1a6ee874.d581747f/?me_id=1337064&item_id=10066454&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fk-umigame%2Fcabinet%2F05339128%2F05518099%2F4987107624871.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fk-umigame%2Fcabinet%2F05339128%2F05518099%2F4987107624871.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a6ee935.a1a89188.1a6ee936.e5cfe063/?me_id=1298790&item_id=10005009&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanwa%2Fcabinet%2Fgoq002%2F5156_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanwa%2Fcabinet%2Fgoq002%2F5156_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a6ee9eb.b2f1329f.1a6ee9ec.71b69175/?me_id=1229919&item_id=10088420&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsakusaku-d%2Fcabinet%2F05600799%2F4987305952035.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsakusaku-d%2Fcabinet%2F05600799%2F4987305952035.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1853efe0.7b269b7f.1853efe1.fffbaeb3/?me_id=1369258&item_id=10000017&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchoumeicha%2Fcabinet%2Faquapurity%2Fap-top.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)